引佐町歴史民族資料館シリーズの第2回目です。

この資料館は毎週日曜日に町内のボランティアさんが

当番で出てくれて運営されています。

手押し式の消防ポンプが入って真正面に展示されております。

正確には腕用ポンプと呼ばれ明治8年に政府が外国から輸入し

それらを元に国産化し、やがて量産化されて我が井伊谷の地にも

明治20年1月に導入された時のものです。

数々の火災に遭遇し、その働きぶりや当時の人々の一致団結した

様子が目に浮かんで参ります。

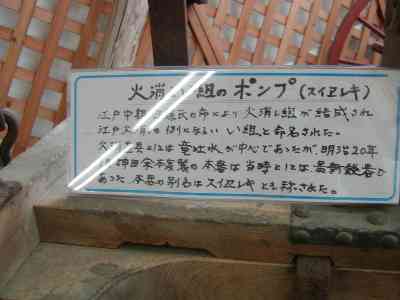

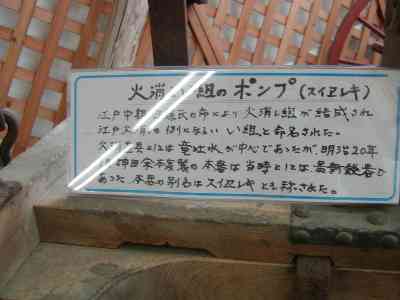

さて説明文を書き写したのでごらんください。

火消し い組のポンプ

江戸中期近藤氏の命により火消し組が結成され、江戸火消しの例にならい い組と命名された。

火消し道具としては竜吐水が中心であったが、明治20年1月に神田山木本家製の本器は当時

としては最新鋭器であった。本器の別名はスイ??シキとも称された。

ここで別名??シキとあります。理解出来ないので当時の呼び名をご存知な方、教えていただけ

ないでしょうか。

この井伊谷の地に東京から箱根を越えて届けられ、今までの竜吐水が中心の火消しスタイルが

変わったようすが伺えます。今合併で浜松市の消防も編成替えや最新式の通信指令機器の導入を

して、大きく変貌しておりますが、まさしく当時としてはこれに匹敵するビックな話題で

あったことでしょう。

消防の変遷等については

消防防災博物館・明治期の消防のサイトを参考にしました。

インターネットで調べながらこちらの資料館にお出かけください。

博物館には似合わない「営業中」の旗を立って待ってます。

実は無料なんですが、ボランティアさんのご努力に感謝、感謝です。

ブログ村| 浜名区 (旧北区)|

ブログ村| 浜名区 (旧北区)|